Questo reportage nasce come racconto su cartaceo: anche se non adatto alla struttura di un articolo sul web, ho deciso di non snaturarlo. È il frutto di un progetto di architettura sostenibile durato più di sei mesi e di ricerche approfondite sul posto. Buona lettura!

Un viaggio nato con uno scopo umanitario insolito: quello di garantire alloggi economici, dignitosi e a misura d’uomo a chi vive ammassato nelle baracche della capitale Addis Abeba.

Fu così che con un piccolo gruppo di studenti e professori di architettura dell’università tedesca di Weimar mi recai in Etiopia nel novembre 2014, per partecipare ad un progetto in collaborazione con l’università della capitale etiope.

Il nostro non doveva essere solo un viaggio conoscitivo delle risorse e delle costruzioni del luogo, ma anche e soprattutto un’esperienza profonda a contatto con la gente e le tradizioni locali, con l’intento di progettare spazi su misura per loro.

Viaggiare in Africa Subsahariana, al di fuori dei resort ovattati, è qualcosa di educativo in quanto sfata ad uno ad uno i preconcetti che tutti noi inconsciamente abbiamo per colmare la nostra ignoranza riguardo a determinati popoli di cui sappiamo poco o nulla: l’insensata necessità di dover avere per forza un’idea a riguardo, ci porta spesso a far confusione tra i termini “sconosciuto” e “pericoloso”.

Prima di partire ho dovuto combattere io stessa con alcuni degli stereotipi del continente nero: eravamo in piena emergenza ebola e questo rendeva l’Etiopia agli occhi dei più una meta pericolosa, perdendo di vista le dimensioni effettive di questo continente, grande tre volte l’Europa, in cui un’epidemia scoppiata nel lato ovest (in Sierra Leone in quel caso) non implicava necessariamente che anche l’orientale corno d’Africa ne fosse affetto, così come una malattia diffusa in Siberia non dovrebbe contagiare in linea diretta anche il nostro paese.

Il rischio malaria anche c’era, ma non all’altitudine in cui ci trovavamo noi, e con la dovuta prevenzione e attenzione, sia in termini di cibo che di igiene, abbiamo scongiurato anche gli altri tipi di malattie.

Allo stesso modo, mi era stato fatto del terrorismo psicologico sulla pericolosità di Addis Abeba e dintorni: ma, tornando alla geografia, stiamo parlando di uno stato che è grande quattro volte l’Italia, la cui capitale si trova nell’entroterra, lontana dai conflitti al confine eritreo: al massimo avrebbero potuto rubarci il portafoglio, come se quotidianamente non rischiassimo altrettanto nelle metropoli italiane!

Lasciandoci alle spalle la Germania innevata, ci ritrovammo quindi catapultati appena sopra l’equatore, sotto 25° bollenti, in cui i 2000 m di altitudine non si percepivano affatto.

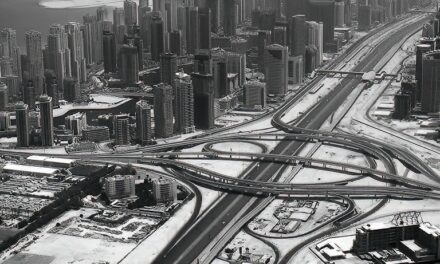

La capitale etiope non si visita di certo per la sua bellezza: è un gigantesco cantiere, è occupata prevalentemente da baracche, persone che giacciono ai lati della strada, flussi di persone e asini sovraccarichi, capre, minibus e macchine bianche e blu che si intersecano tra loro senza neanche un semaforo; è povertà, puzza, caos, disordine, rumore, traffico, sporcizia, e sovrappopolazione.

Vi sono imitazioni becere di tutto ciò che è occidentale, mercati abusivi e baracche abusive, ma vi sono anche persone davvero autentiche: il loro sorriso, la loro ospitalità e la loro energia, sono la vera essenza di Addis Abeba.

Il cuore vibrante di Addis, come la chiamano affettivamente i suoi calorosi abitanti, è il Merkato; no, non è un errore di battitura, ma un termine indicante un quartiere progettato dagli italiani durante la dominazione che si identifica con il mercato stesso, che è il più grande d’Africa.

Questa è l’unica area che segue uno schema geometrico ben preciso, uno dei pochi punti di riferimento in una città totalmente spontanea e priva di punti di orientamento, in cui le strade disegnano involontariamente un groviglio ed hanno più nomi, le fermate dell’autobus cambiano di continuo, e in cui riuscire a non perdersi, fisicamente e mentalmente, è davvero difficile.

Per i tedeschi questa era la giungla, ma noi italiani tutto sommato ancora ce la cavavamo; ciò che invece era davvero scioccante per noi, è stata la totale mancanza di igiene, di misure sanitarie, e di una risorsa primaria come l’acqua corrente che spesso si concretizzava in un mestiere fuori dalle righe: quello del “lavamani.”

Quando ci recavamo al ristorante per mangiare injera, piatto nazionale e simbolo dello spirito di condivisione etiope, vi era la necessità impellente di lavarsi le mani, dato che non solo si era in procinto di mangiare, ma anche di farlo in un posto sporco in cui non si usavano né posate né tovaglioli, e si condividevano le pietanze con gli altri commensali; e qui entrava in gioco questa insolita figura professionale, che, con un enorme sorriso ci porgeva del sapone e, con una caraffa, ci versava dell’acqua sulle mani, facendoci inconsapevolmente anche un bagno di umiltà.

L’assenza di una vera connessione wi-fi a quel punto diventava riduttiva, soprattutto pensando al fatto che tuttora solo il 2% della popolazione rurale etiope ha il privilegio dell’elettricità.

Guardando ciò in cui ci si poteva imbattere fuori dall’hotel, come ad esempio un bagno pubblico di 20 metri quadri usato da circa 3000 persone che non avevano uno spazio privato per i loro bisogni, mi tornavano alla mente quelle vacue frasi pre-impostate come “pensa a chi sta peggio” che tutt’ ad un tratto acquistavano contorni diversi, e facendoti sentire colpevole per non aver sorriso tutti i giorni della tua vita.

Neanche il nostro alloggio ci esulava del tutto dalle precarie condizioni di vita etiopi: alloggiavamo nell’hotel più antico della città, un albergo in legno fatto costruire dalla moglie di Menelik II, fondatore di Addis, che è considerato un posto da borghesia medio alta per i loro canoni, ma non abbastanza da farci isolare in una campana di vetro come se fossimo stati clienti di una catena di alberghi extra lusso; qui, data la mancanza di acqua corrente, ci lavavamo con l’acqua in bottiglia, e il fatto che in dieci giorni di permanenza il buongiorno ce lo abbiano sempre dato i raggi del sole equatoriale, piuttosto che una zecca conficcata nella pelle, è stata una fortuna sfacciata. Quell’hotel è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme due mesi dopo il nostro ritorno in patria.

L’Etiopia non è solo un paese poverissimo con molti problemi, è anche un paese con una popolazione ed un’economia in forte crescita, in cui sono stati fatti dei progressi esponenziali negli ultimi anni, sia in termini di edilizia che di tecnologia, in cui si respira la voglia di farcela e di andare avanti. Qui c’è un desiderio estremo di assomigliare all’occidente indistintamente e a tutti i costi, ma, purtroppo, come accade in questi casi, sembra che gli etiopi stiano prendendo esempio principalmente dagli aspetti futili e consumistici, convinti che l’unico modo di star al passo con i tempi sia il nostro, mettendo a repentaglio persino la propria identità culturale.

Esplorando Addis Abeba, ci si trova per lo più in mezzo a rifugi poveri realizzati in lamiera dagli abitanti stessi, e a qualche condominio di cemento costruito negli ultimi anni, che sembra già cadere a pezzi, probabilmente non solo per mancanza di bravi tecnici, ma anche per negligenza: sembra che ciò non sia tanto da addebitare alla mancanza di soldi, quanto ad un fatto culturale, dato che invece, alle aiuole, pubbliche o private che siano, riservano comunque una cura notevole.

Le costruzioni realizzate prevalentemente con fango, eucalipto e altri materiali del luogo non sono molte in città, per trovare abitazioni ad impatto ambientale nullo, bisogna andare nelle zone di campagna, in cui il tempo sembra essersi fermato secoli e secoli fa, e si riscopre l’essenza dell’Etiopia, un’Etiopia in cui la modernizzazione non è mai arrivata. Qui la densità abitativa diventa bassissima e vi sono principalmente asini che trasportano paglia, e costruzioni locali che spuntano di tanto in tanto.

L’abitazione tradizionale di cui parlo è il cosiddetto tukul (capanna): costruzione circolare in legno e fango con tetto in paglia realizzato in forma conica, al fine di resistere ai venti e all’acqua durante la stagione delle piogge.

La sua manutenibilità è sicuramente scarsa, ma quest’abitazione nasconde conoscenze bioclimatiche radicate, che assicurano un’abitabilità relativamente dignitosa sia in termini di escursione termica giornaliera, che stagionale.

In inverno le aperture del tetto garantiscono l’illuminazione diretta, lo spessore delle partizioni verticali favorisce l’immagazzinamento di calore durante le ore calde, ed il rispettivo rilascio in quelle fredde, inoltre l’esistenza di un’area apposita per animali, non solo li protegge da eventuali predatori, ma dà un contributo ulteriore al riscaldamento dell’ambiente; in estate la copertura aggettante garantisce l’ombra, la collocazione delle aperture genera la ventilazione incrociata, il focolare al centro, allontana termiti e insetti dal tetto, e, ancora, vi è della ventilazione naturale grazie all’aria calda prodotta, che, essendo meno densa e più leggera di quella fredda, tende a salire verso l’alto.

L’idea di costruire con materiali non inquinanti e a chilometro zero, è quindi qualcosa di necessario ed inconsapevolmente radicato nell’Etiopia rurale di oggi, ma è ovviamente anche il punto di partenza della contemporanea bio-architettura; per gli abitanti della capitale, pronti a captare solo l’urbanizzazione sconsiderata dell’occidente, l’uso di tali tecniche è invece sintomo di povertà: le costruzioni volute dal governo, prevedono infatti l’uso prevalente di cemento, materiale che ai loro occhi è al passo con i tempi e contribuisce ad accorciare le distanze ideali con i paesi benestanti.

Ci si imbatte quindi in alloggi poverissimi in cui non c’è spazio vitale, ma da cui svettano parabole senza ritegno: da queste parti il fatto di possedere una televisione e di avere il logo della Coca Cola dipinto sulla propria baracca in lamiera, è uno status symbol.

Non sembra esserci una distanza abissale tra le competenze dei costruttori locali e quelle della gente comune, ed è impressionante come ognuno sia in grado di costruirsi la propria casa di fortuna e soprattutto di farlo in tempi record: spesso tutto ciò accade di notte, quando non c’è alcun rischio che qualcuno impedisca edificazioni abusive.

L’area di progetto, il distretto di Tekle Haimanot, si presentava proprio come una distesa di rifugi spontanei come quelli sopra descritti, in cui la percentuale dei pieni è esageratamente superiore a quella dei vuoti, e la densità abitativa arriva ad essere otto volte superiore a quella di Roma.

Giunto il momento del nostro sopralluogo, dopo aver percorso metà dell’arteria principale che tagliava in due parti l’area, gli inquilini iniziarono a sentirsi invasi e etichettati per la loro povertà, come se le nostre fotocamere non li stessero catturando solo virtualmente, ma gli stessero portando via qualcosa di personale e prezioso. Naturalmente ciò era valido solo per gli adulti, dato che i bambini erano felicissimi di dare il benvenuto a dei forenji (in lingua amarica significa straniero), e provavano una commozione enorme nello scoprire l’oscura arte della fotografia.

In realtà i loro timori non erano poi del tutto infondati, dato che l’idea era quella di distruggere le loro case di fango e lamiera, ma ciò sarebbe stato fatto per ricostruire – sia a livello locale che urbano – le loro dimore in maniera più dignitosa, e nel modo più possibile conforme al loro concetto di abitare.

Qui si vive a contatto con la terra e sporchi di terra: l’elemento principale dell’Africa è indiscutibilmente questo. Non solo perché si percepisce a livello fisico, ma anche perché è parte integrante del loro modo di essere, del loro attaccamento al territorio, alla famiglia e alla comunità.

In Etiopia c’è molta più uguaglianza di quanto avrei potuto immaginare: non c’è discriminazione tra i sessi, infatti ad Addis non è strano imbattersi in una donna poliziotto o architetto, ma soprattutto vi è la convivenza pacifica tra diverse religioni, nonostante siano tutte molto praticate e profondamente sentite, e vi è la tranquilla coesistenza delle etnie più disparate.

In un contesto simile, è facile immaginare quanto chiunque possa essere il benvenuto, a patto da non rifiutare l’accoglienza offerta: si mangia nello stesso piatto, e non è peregrino ricevere un boccone in bocca dalle mani di qualcun altro; la cerimonia più importante è tuttavia quella della buna, il famigerato caffè, in cui colui che ospita, tosta i chicchi in padella, mentre colui che è ospitato deve inalarne il fumo, si procede poi alla triturazione dei chicchi e all’infusione, per poi servirlo in tazze di porcellana.

Qui è dunque importantissimo il concetto di condivisione, la possibilità di vivere sempre uniti alle loro famiglie, naturali o acquisite che siano: “ho bisogno dei miei vicini che si prendano cura di me” dice un’abitante di queste baracche in un’intervista a cura dell’università di architettura di Addis Abeba, e ancora “sarebbe bello se ci dessero nuove case senza dividerci, altrimenti preferirei morire qui”. Questo senso di comunità, si concretizza nei cortili e negli spazi aperti, luoghi nei quali si gioca a biliardino, si lavano e si stendono i panni, si creano piccoli street market improvvisati, si socializza, si ricevono gli ospiti, si vive.

- Lavori di manutenzione ad Addis Abeba

- Vita quotidiana ad Addis: Acqua faticosamente trasportata dal torrente.

In questi spazi ho trovato lo spirito dell’Etiopia, così come nell’ iskista, la loro danza tradizionale più diffusa: si tratta di movenze limitate principalmente alle spalle, che devono essere alzate, abbassate, spostate in avanti e indietro a ritmo di bonghi, mantenendo immobile il corpo dai fianchi in giù. Se qualcuno mi avesse mostrato questa danza chiedendomi a che popolo appartenesse, con il senno di poi non avrei esitato a collegarla all’Etiopia: non è bella e sensuale, ma sprigiona un’energia ed una solarità incredibili.

Nonostante ad Addis Abeba ci siano suoni, rumori, folla e chiasso ovunque, e ad una prima apparenza sia tutto frenetico, si galleggia in realtà in un’atmosfera parallela e sospesa, in cui non si avverte lo scorrere delle ore, ma solo il passaggio dal giorno alla notte; qui non si può essere in anticipo o in ritardo, perché l’orario per far qualcosa è sempre fittizio e nulla andrà mai secondo i piani e le tempistiche calcolate.

Ad amplificare questa dimensione a-temporale, contribuisce anche il singolare modo di scandire il tempo in questo paese: l’ora viene infatti calcolata a partire dall’alba e non da mezzanotte come da noi, ed inoltre, in questo preciso giorno del calendario gregoriano, in Etiopia non è il 21 settembre 2015, bensì l’11 Meskerem (Settembre/Ottobre) 2007.

Qui, la vita scorre dunque sospesa e spensierata, nonostante il salario medio non permetta neanche di arrivare alla fine della settimana, e la loro moneta (il Birr Etiope) valeva e continua a valere, circa il 95% in meno della nostra. La differenza è stata tangibile quando noi,“ricchi occidentali”, abbiamo dovuto prelevare del denaro per pagare la nostra permanenza ad Addis: il bancomat in men che non si dica non aveva più soldi da erogare, i mazzi di sporchissime banconote etiopi, utili per pagare un’economica settimana di pernottamento, ci avevano fatto credere per un momento di essere in un film americano, uno di quelli in cui si vedono persone dalla dubbia onestà girare con valigette piene di dollari, tanto per rendere l’idea.

Dato che in terra etiopica la presenza di turisti è alquanto anomala, non siamo passati di certo inosservati, e quando la gente ci vedeva, iniziava con la cantilena “forenji, forenji!” (straniero, straniero!) aggiungendo talvolta anche “Birr, Birr! Money!Money!” sperando di ricevere anche qualche spiccio per sopravvivere; un giorno ci hanno rincorso anche dei bellissimi bambini, mendicando caramelle e acqua potabile, visto che, presumibilmente tutti i santi giorni, dovevano percorrere chilometri e chilometri sotto al sole per andare a prendere l’acqua inquinata al torrente più vicino.

Noi, ben nutriti e dissetati, facevamo fatica a camminare a quota 3000 metri sulle ripide pendici del Monte Entoto, una montagna a nord di Addis in cui si allenano anche le maratonete etiopi, mentre loro erano tremendamente energici: nel momento in cui gli abbiamo teso la mano per regalargli pacchi di caramelle e merendine che ci eravamo portati appositamente da casa, si sono scatenati azzuffandosi per conquistare anche un solo dolciume, dimenandosi e divertendosi. Con un semplice gesto gli abbiamo regalato la felicità, e loro ci hanno regalato un sorriso ancora più grande.

Regalargli acqua o viveri è senz’altro la soluzione migliore; la tentazione di dargli anche qualche soldo c’era, ma non gli avremmo fatto del bene facendoglieli avere in maniera diretta: le persone più benestanti ci avevano giustamente fatto notare che queste elargizioni, potrebbero esser diseducative a lungo andare, in quanto i bimbi potrebbero abituarsi a vivere di rendita grazie agli stranieri e potrebbero cadere nelle grinfie di alcuni sfruttatori diventando mendicanti di mestiere.

I bambini africani mi hanno davvero incantata, e sono stati capaci di impartirmi insegnamenti inconsapevoli ancora più profondi di quelli ricevuti dagli adulti della stessa terra; i grandi danno l’esempio in termini di ospitalità e accoglienza, di sorriso, di infinita pazienza, di semplicità, energia e gioia di vivere, i piccoli fanno altrettanto, ma il loro esempio vale doppio: conoscono la povertà e gli stenti, ma non conoscono il pianto e le lamentele.

Queste semplici lezioni di vita, difficilissime da imparare, e facilissime da dimenticare una volta tornati nella parte benestante di mondo, sono il regalo più grande che l’Etiopia avesse potuto farmi.

Non so se soffrirò mai il mal d’Africa, ma so che gli occhi ed i sorrisi di quelle persone non li dimenticherò tanto facilmente.

Amasikenalu, Etiopia!

Valeria

A proposito di Africa: leggi anche la mia guida al Deserto Bianco, Egitto!

È un piacere immenso leggere post così ben scritti. Molto bella l’esperienza che hai vissuto. Grazie per averla condivisa.

Grazie a te per il bellissimo commento.

Commovente, davvero bellissimo!

Grazie Giulia, mi fa davvero piacere. Questo articolo lo hanno letto in pochi, ma sembra che siano stati tutti felici di averlo fatto.

Bellissimo articolo ! Non sono mai stata in Africa, è tra i miei sogni ,a vorrei andarci preparata. Questo tuo articolo è bellissimo complementi.. penso che quando torni da esperienze è difficile dimenticare volti e sorrisi di quelle persone che rimarranno sempre con te nei tuoi ricordi! Complimenti!

Grazie per i complimenti e per averlo letto fino in fondo! Come scrivo alla fine, io il Mal d’Africa ancora non ce l’ho (ho il Mal d’Islanda, piuttosto!), ma i volti e i sorrisi di quelle persone mi hanno dato davvero tanto!

Molto interessante.

Ti ringrazio.

Meraviglioso! Hai raccontato uno spaccato di Etiopia che mi ha davvero toccato. Il loro senso della comunità mi ha commossa.

Complimenti per le tue parole.

Un abbraccio

Grazie a te per il commento A presto!

Ci hai messo l’anima e si vede.

Un reportage emozionante, scopi umanitari ammirevoli!

Complimenti! 🙂

Grazie!

Mi ero sempre chiesta cosa ti avesse portata in Africa, avevo visto delle foto la cosa mi incuriosiva 🙂 Bellissimo reportage, adoro la foto tua coi due bambini 🙂

Ciao Valeria!

Grazie Bea! Diciamo che ho trovato l’occasione giusta per andare: anche se soffro il “mal di Nord”, mi incuriosisce qualsiasi posto nuovo e fuori dal comune!

Brava Valeria! Un bellissimo “scorcio” di Etiopia, raccontato col cuore. Bellissime foto, la mia preferita quella in cui i 4 bimbi fanno una specie di piramide…ognuno guarda in un punto diverso! Carini!! ciao, Paola

Pensa che quella foto l’ho fatta entrare a fatica nella mia selezione! Effettivamente l’atteggiamento dei bimbi davanti all’obiettivo è fantastico. Grazie per i complimenti, mi fanno davvero piacere!